神代植物公園 温室という“別世界”― 熱帯植物と珍植物が語る生命の物語 ―

ふくにゃんとAYAじい、温室の入口で ガラスの扉をくぐった瞬間、肌にまとわりつく湿った空気、やわらかな光、そして、どこか...

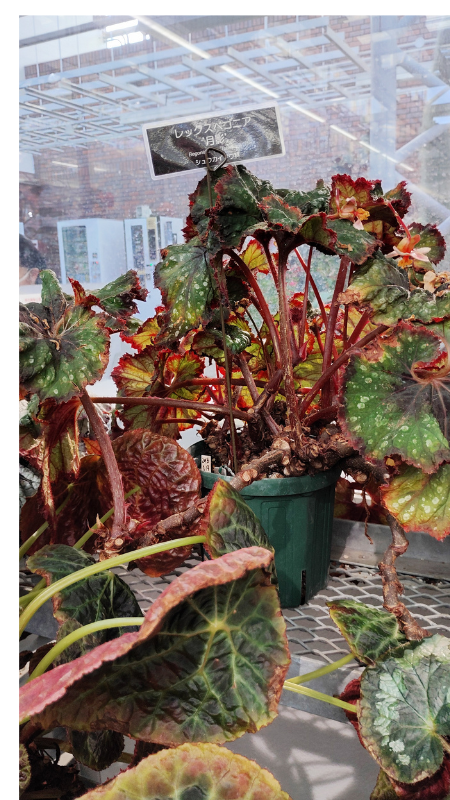

ねえAYAじい、神代植物公園の温室にあるベゴニア展示って、葉っぱがきらきらしててすごく綺麗だよね!」

おぉ、あれはレックスベゴニア。花じゃなく“葉”を愛でるフォリエージプランツの代表格じゃ。色も模様も形も個性の塊なんじゃよ

今日は品種の違いと、お家で育てるコツまで教えて!

東京・調布にある神代植物公園の温室は、四季や天候に左右されず、熱帯・亜熱帯の植物を間近で楽しめる場所です。なかでもベゴニア展示コーナーは「葉の芸術」を体感できる人気スポット。

レックスベゴニアは金属光沢を帯びた銀斑、深紅や紫の陰影、渦を巻くような葉形など、見る角度や光の当たり方で表情が変わります。

屋外の季節花(桜・バラ・紅葉)に比べると記事が少ない分、情報価値が高く、実物を見ながら“自宅で再現するための観察”ができるのも温室展示の醍醐味です。

レックスベゴニア(Rex Begonia)は、インド北東部〜東南アジアの山地にルーツを持つベゴニアの系統で、花よりも葉を主役に据える観葉植物。

葉には銀、緑、赤、紫、黒に近い濃色が複雑に重なり、絵画のようなコントラストを描きます。光沢やビロードのような質感、渦巻き状の葉形など、唯一無二の造形美が魅力。

小さな鉢でも存在感が出るため、都市の室内園芸やベランダの“映えグリーン”としても人気が高まっています。

ベゴニア・レックス(原種)

多くの改良品種の礎。渋みのある緑に赤褐色がにじむ素朴な葉は、派手さの裏にある“原点の力”を感じさせます。原種を知ると、改良品種のどの要素が受け継がれているかが見えてきます。

デュードロップ(Dewdrop)

深緑の地に散る銀白の斑が朝露の粒のように輝きます。午前の斜光では清涼、午後の強い光では金属質の煌めきへと変化し、時間帯で表情が変わるのが観察の楽しみ。室内の明るい半日陰でも発色が映えます。

うたかた

淡緑の地に霧のような銀灰模様が漂う、日本的感性の品種。強い主張ではなく、陰翳礼讃の美。近づくほど微妙な階調が見えてきて、静かな余韻を残します。和風の器との相性が良く、床の間や飾り棚で凛と映えます。

シー・サーペント(Sea Serpent)

黒緑の厚い葉が波打つダイナミックなシルエット。群れの中で“構造”をつくる主役級で、寄せ植えやディスプレイの骨格になります。陰影が深く、スポットライトを受けると彫刻のような立体感。

月影

深緑に淡い銀が重なる静謐のコントラスト。光量によって月のベールがかかるように見え、夜の間接照明でも雰囲気が出ます。派手色に飽きた頃に“永く付き合える一鉢”として戻ってくるタイプ。

神代緑姫(じんだいみどりひめ)

神代植物公園で育成・選抜された国産の注目株。深く落ち着いた緑に、繊細な銀斑が気品を添えます。過度な装飾を避けた“静の美”が魅力で、日本の住空間によく馴染みます。国産レックスの存在は、輸入品種中心の市場において新しい提案となり、国産育種の裾野を広げる象徴的な一鉢と言えるでしょう(詳細な系譜・育成年などの公式情報は、判明次第追記する方針です)。

温室入口付近には、大輪の花を誇る球根ベゴニアの開花株も展示されています。葉を主役に据えるレックスベゴニアと、花を主役に据える球根ベゴニア――同じ属でも“何を美とするか”が対照的。展示を見比べることで、ベゴニアという植物の幅広さと展示構成の妙がより深く理解できます。

小さな池に球根ベゴニアの花をを浮かべたり、開花株をハンギングにして多数展示していて華麗な花が圧巻です。

光量:直射日光は葉焼けの原因。室内の明るい半日陰(レースカーテン越し)が基本。銀斑の発色には“弱すぎない散光”が有効です。

風通し:蒸れは大敵。サーキュレーターで“そよ風”を作るだけで病害の発生率が下がります。

用土:水はけと保水のバランスが命。目安として、観葉植物用土7+軽石(小粒)2+バーミキュライト1。腐葉土を1割加えると保水と微量要素が安定。

鉢:プラ鉢は乾きにくく管理が楽、素焼き鉢は通気が良く根張りが健全。室内での過湿が心配なら素焼き、乾きすぎが心配ならプラを選択。

水:硬水より中性〜弱酸性の水を好む傾向。可能なら汲み置きで塩素を飛ばすと葉傷みが減ります。

春(生育前半):最低15℃をクリアしたら活動再開。用土表面が乾いてから、鉢底から流れるまで与える“メリハリ潅水”を徹底。2週に1回の薄い液肥で葉色を整えます。

夏(高温期):直射は厳禁。朝夕の2回潅水に切り替える場合は、風通しを強化。葉面散水は斑の美しさを損なう原因になることがあるので、基本は用土へ。

秋(色が冴える季節):昼夜の寒暖差で銀斑が冴えます。施肥は月1回程度の緩効性肥料に切り替え、生育をキープしつつ徒長を防止。

冬(休眠〜緩慢期):15℃を下回ると傷みやすいので室内へ。水は控えめに(表土が“しっかり”乾いてから少量)。暖房の風直撃はNG、加湿器で50〜60%を目安に。

葉挿し:厚みのある健全葉を選び、主脈に切れ目を入れて清潔な挿し床(バーミキュライト単用や挿し木用土)へ。腰水管理で乾燥を防ぎ、明るい半日陰で発根待ち。

株分け:株元が混み合ってきたら春〜初夏に。古い根を1/3ほど整理し、新しい用土に更新。

植え替え:年1回を目安に。鉢増しの際は“一回りだけ”に留め、用土内の空隙を保つことが蒸れ対策になります。

葉焼け:斑が茶変したら光が強すぎ。遮光率を上げ、風で葉温を下げる。

根腐れ:常時湿りは禁物。潅水は“乾いてからたっぷり”が原則。鉢底穴の詰まりも点検。

カビ・斑点:蒸れと冷えの複合で発生。密集を避け、サーキュレーターで空気を動かす。

害虫:ハダニは乾燥気味で発生しやすい。葉裏の点状黄化に注意し、発見初期に物理的に洗い流すか、適合薬剤で早期対応。

レックスベゴニアの改良は19世紀ヨーロッパで加速し、今日の多様性につながりました。日本では流通の多くが海外由来ですが、国内の選抜・育成も着実に進んでいます。

神代植物公園の「神代緑姫」は、国産選抜の価値を示す存在。強い発色や奇抜さではなく、暮らしに調和する静かな美を提示し、和の空間と高相性です。

同じ鉢でも、午前・午後・曇天・室内灯などの光条件で見え方が変わります。同一品種を複数条件で撮影し、記事では“肉眼での印象”を言葉で補うと読者満足度が上がります。

プレートの品種名と一緒に引き・寄りをセットで撮り、葉脈・斑・縁取り・葉表面の質感(ビロード/金属光沢)を切り出すと、品種差が明確になります。

神代植物公園温室のレックスベゴニアは、原種の素朴な美から、デュードロップや、日本的な趣の「うたかた」「月影」、そして国産選抜の「神代緑姫」まで、葉の造形美を多面的に見せてくれます。

この記事の栽培ガイド(光・風・用土・潅水・季節管理・増やし方・トラブル対処)を押さえれば、温室での感動を自宅でも再現可能。